西北师大李燕教授团队在自整流光电突触忆阻器及其神经形态应用研究方面取得重要进展

[发布单位: 来源:物理与电子工程学院 发布时间:2025-08-09]

近日,西北师范大学物理与电子工程学院李燕教授团队在自整流光电突触忆阻器及其神经形态应用研究方面取得重要进展,相关成果在材料学顶刊《Advanced Functional Materials》发表了题为“Optoelectronic Synaptic Memristor with Coupled Reversible Self-Rectifying and Bipolar Resistive Switching for Multifunctional Neuromorphic Applications”的研究论文(该刊为一区TOP期刊,影响因子19)。论文第一作者为博士研究生杨凤霞,通讯作者为李燕教授,西北师范大学为独立完成和通讯单位。硕士研究生孙浩、张翔在器件神经形态应用研究中贡献突出。

大数据与人工智能爆发式增长背景下,传统冯・诺依曼架构因串行计算范式,在海量数据处理中面临高能耗与效率瓶颈。忆阻器凭借快速响应、低功耗、高集成密度特性,以及模拟生物突触实现存算一体化的能力,为突破 “内存墙”、重构计算架构提供关键路径;交叉阵列结构支持大规模并行运算,加速类脑神经形态系统发展。但潜行电流效应导致精度下降、能耗激增,限制器件扩展。相比 1T1R等构型,自整流忆阻器(SRMs)凭借固有抑制能力,成为精简电路、降低能耗、实现高密度神经形态应用的革命性方案。当前核心挑战在于多模态感知-计算一体化,需开发多功能突触忆阻器,通过多物理场协同调控,融合感知、存储与计算功能。

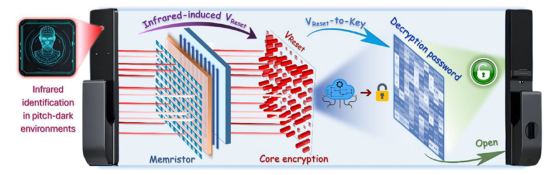

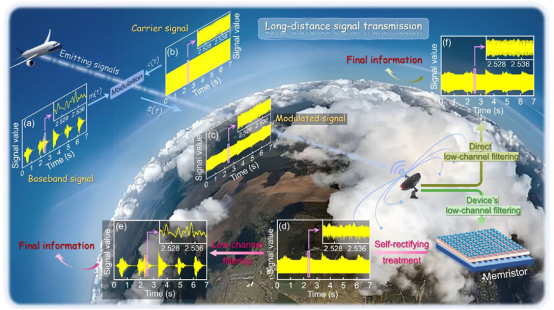

本项研究工作为CZTSSe材料在突触忆阻器件领域的应用开辟了全新路径,拓展了其在类脑神经形态系统中的应用。该器件兼具可逆双极阻变与自整流特性,在光电场刺激下可模拟多种生物突触行为,展现出卓越的神经形态应用潜力。尤为重要的是,基于该忆阻器件成功实现了多项突破性应用:1)近红外光诱导的物理不可克隆安全加密,2)生物视觉系统模拟,3)弱光环境红外成像,4)远距离高精度调幅信号包络解调,研究成果可在信息安全领域、人工视觉感知、红外成像技术提供全新解决方案,并为通信领域的信号处理提供创新范式。这些研究成果充分彰显了CZTSSe材料在神经形态计算、人工智能及跨域技术融合中的重大科学价值与应用前景。

近红外光诱导物理不可克隆安全加密

基于器件自整流的长距离高精度调幅信号包络解调应用

该研究工作受到国家自然科学基金、甘肃省重点研发计划和产业支撑计划、西北师范大学重点项目培育计划等项目的支持,其他相关研究成果先后发表于Chem. Eng. J., Small, J. Phys. Chem. Lett., ACS Appl. Energy Mater.等学术期刊。

文献信息:F. Yang, H. Sun, X. Zhang, D. Chen, J. Chen, X. Zhang, J. Chen, Y. Zhao, Y. Li, Optoelectronic Synaptic Memristor with Coupled Reversible Self-Rectifying and Bipolar Resistive Switching for Multifunctional Neuromorphic Applications. Adv. Funct. Mater. 2025, e16894. DOI: 10.1002/adfm.202516894.

.jpg)